El pasado 3 de enero de 2026, en el marco de una operación militar ejecutada por fuerzas especiales del gobierno de Estados Unidos, el presidente venezolano Nicolás Maduro fue capturado en Caracas tras una serie de bombardeos dirigidos a puntos considerados “estratégicos”, que incluyeron objetivos militares y de infraestructura. Actualmente, Maduro se encuentra bajo custodia de la justicia estadounidense en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, donde enfrenta cargos por narcoterrorismo, conspiración contra el gobierno de los Estados Unidos y posesión de armas de destrucción masiva destinadas a proteger operaciones del narcotráfico.

A estos señalamientos se suman procesos judiciales contra la primera dama, Cilia Flores, acusada de complicidad y participación en los delitos mencionados, así como de presuntos vínculos con una amplia red de corrupción asociada al denominado “Cartel de los Soles”, entre los delitos imputados figuran lavado de activos y la presunta orden directa de actos violentos — como secuestros, palizas y asesinatos— contra personas que se oponen abiertamente al régimen o interfieren con sus operaciones.

En este contexto, las declaraciones del presidente Donald Trump han generado un clima de alta tensión en la atmósfera internacional. Debido a que Trump utilizó la captura de Nicolás Maduro como un mensaje ejemplarizador dirigido a otros gobiernos latinoamericanos, de tal modo que deja entrever que, para el gobierno de los Estados Unidos, es una operación que busca dejar al gobierno norteamericano en una postura estratégica en la región latinoamericana. Asimismo, las declaraciones de Trump han puesto en alerta a algunos gobiernos latinoamericanos —entre ellos al gobierno colombiano— ya que se evidencia una estrategia de una política exterior basada en la intimidación y el uso de la fuerza como mecanismo de control geopolítico.

Paralelamente, Venezuela atraviesa una profunda crisis política e institucional. La vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien asumió la presidencia tras la captura de Maduro, ha asegurado que el gobierno venezolano no cederá ante la influencia de Estados Unidos, rechazando cualquier intento de imposición externa. No obstante, Trump ha manifestado abiertamente su intención de administrar el futuro político venezolano bajo la promesa de una transición “segura y ordenada” hacia un nuevo régimen, al tiempo que plantea la reactivación de la industria petrolera venezolana como uno de los ejes centrales de su intervención.

Estas declaraciones han ido acompañadas de amenazas directas contra el nuevo gobierno, advirtiendo que, de no cooperar con el proyecto estadounidense de “hacer Venezuela grande de nuevo” y de “hacer lo correcto”, el país enfrentará consecuencias aún más severas que las impuestas durante el mandato de Maduro. Se trata de un lenguaje que, lejos de inscribirse en prácticas diplomáticas, reafirma una lógica de coerción y subordinación propia de las políticas imperialistas que Estados Unidos ha ejercido históricamente sobre América Latina (y en el mundo).

Aunque el gobierno estadounidense ha intentado enmarcar esta ofensiva como una táctica legítima para combatir el narcotráfico y supuestamente restaurar la democracia en un “Estado fallido”, la realidad evidencia una dinámica distinta. La incursión militar del 3 de enero, que derivó en la captura y traslado forzoso de un jefe de Estado extranjero a territorio estadounidense, no responde a un mandato del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ni a ningún proceso de autodeterminación del pueblo venezolano. En este sentido, centrar el debate exclusivamente en la figura de Nicolás Maduro resulta insuficiente y, en cierta medida, funcional al discurso estadounidense. Es así, como el problema central no es únicamente quién gobierna Venezuela, sino quién se arroga el derecho de decidir cómo, cuándo y bajo qué mecanismos debe producirse un cambio político en un Estado soberano. Desde esta perspectiva, la operación constituye un acto de fuerza unilateral que viola principios fundamentales del derecho internacional, en tanto no existió una amenaza armada previa ni una resolución internacional que legitimara la intervención.

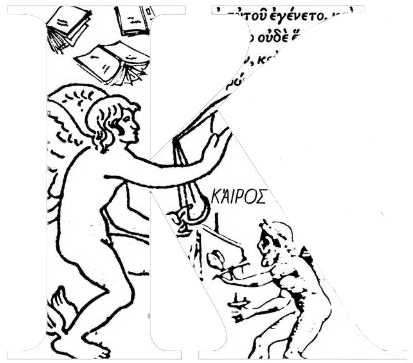

Esta narrativa, basada en la amenaza y la demostración de poder militar, reactualiza una tradición intervencionista que ha definido históricamente la política exterior estadounidense. El modus operandi del gobierno estadounidense, siglos atrás se ha manejado políticas en las cuales este país demuestra a aquellos países que no están dispuestos a negociar por las buenas o pacíficamente, el gigante norteamericano deberá intimidar y actuar en los países que sean una “amenaza” para la democracia con su poderosa capacidad militar para respaldar sus intereses si así se ve necesario. Con la Big Stick Policy, Estados Unidos ha adoctrinado la política exterior que por años ha establecido, históricamente Latinoamérica ha sido testigo de su uso, ya que, mediante esta política se ha justificado la intervención de Estados Unidos en la región (un claro ejemplo es Panamá y el Caribe) bajo el Corolario Roosevelt de la Doctrina Monroe.

Una política formulada a comienzos del siglo XX, la cual constituyó en la oposición del colonialismo europeo en los asuntos de los países americanos, sin embargo, amplió la potestad de Estados Unidos para intervenir directamente en los asuntos internos de los países latinoamericanos bajo el argumento de corregir la “inestabilidad” política y económica. Bajo el lema “Speak softly and carry a big stick”, Estados Unidos consolidó una hegemonía regional que se tradujo en intervenciones militares, ocupaciones prolongadas y la imposición de gobiernos afines, particularmente en América Latina y el Caribe.

Ahora bien, desde una perspectiva crítica, estas prácticas pueden entenderse a la luz del concepto de colonialidad del poder, desarrollado por Aníbal Quijano (2014), el cual consiste en que la colonialidad no se limita a la dominación territorial propia del colonialismo clásico, sino que persiste como un patrón de poder global que jerarquiza Estados, saberes, economías y subjetividades. En este marco, América Latina continúa ocupando una posición subordinada dentro del sistema-mundo, donde sus procesos políticos son permanentemente tutelados, vigilados y, cuando se consideran “desviados”, corregidos mediante mecanismos coercitivos.

De modo que la intervención en Venezuela no representa una anomalía, sino una expresión contemporánea de esta colonialidad. Así, Estados Unidos se posiciona como árbitro moral y político, definiendo qué es legítimo y que no. Este ejercicio de poder no solo es material, sino profundamente simbólico, este refuerza la idea de que ciertos Estados no están plenamente capacitados para autogobernarse sin supervisión externa.

Retrospectivamente, las experiencias históricas de países como Irak, Afganistán, Libia, Siria, Yemen, Somalia, el Congo, entre muchos otros países, evidencian que la intervención militar estadounidense no ha derivado en estabilidad política ni en fortalecimiento democrático. Sino que genera escenarios prolongados de violencia, fragmentación institucional y dependencia estructural, en los cuales Estados Unidos busca obtener —y obtiene— beneficios económicos, políticos y de poder. De tal manera en que estos casos refuerzan la tesis de que el intervencionismo, lejos de resolver crisis internas, profundiza las desigualdades y reproduce relaciones de dominación propias de un orden internacional jerárquico

En este sentido estos precedentes no solo ilustran que la intervención de 2026 no es un hecho aislado, sino que revelan una constelación de prácticas estatales que han normalizado la violencia transnacional como herramienta de política exterior. Cómo advierte Achille Mbembe (2018), el terror se legitima mediante narrativas que presentan la destrucción como un acto necesario y purificador, convirtiendo la violencia en una herramienta terapéutica del poder. Bajo una lógica en la que la muerte, el miedo y la devastación dejan de ser consecuencias indeseables para convertirse en instrumentos funcionales de dominación.

En este sentido, la “intervención” en Venezuela no representa una anomalía, sino es una expresión contemporánea de la colonialidad del poder y de una Big Stick Policy contemporánea. En el que Estados Unidos se posiciona como aquel que puede decidir qué gobiernos son legítimos, que modelos económicos son aceptables y qué lideres deben ser removidos en nombre de la democracia, la seguridad o la lucha contra el crimen. De esta forma se puede afirmar que el intervencionismo, no resuelve crisis internas —como lo han demostrado las experiencias de los países mencionados—, sino que profundiza las desigualdades, y reproduce las relaciones de dominación propias de un orden internacional jerárquico.

Las acciones perpetradas el 3 de enero del presente año no solo constituyen una violación grave del derecho internacional, sino que erosionan los principios estructurantes sobre los cuales se sostiene el orden internacional contemporáneo: la soberanía estatal, la autodeterminación de los pueblos y el principio de no intervención. En este contexto, resulta imprescindible problematizar la tibieza de las respuestas y la ambigüedad asumida por amplios sectores de la comunidad internacional, pues la ausencia de represalias efectivas frente al actuar e Estados Unidos refuerza la existencia de un sistema internacional jerárquico, en el cual los Estados que concentran mayor poder político, económico y militar operan en un régimen de impunidad, mientras que los Estados periféricos continúan siendo objeto de disciplina, violencia y subordinación estructural.

Mbembe, A. (2018). Políticas de la enemistad. (V. Goldstein, Trad.). Ned Ediciones. https://monoskop.org/images/9/95/Mbembe_Achille_Politicas_de_la_enemistad_2018.pdf

Quijano, A. (2014). Colonialidad del poder y clasificación social. En Cuestiones y horizontes: de la dependencia histórico-estructurala la colonialidad/descolonialidad del poder (pp. 285–327). Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20140506032333/eje1-7.pdf

Deja un comentario