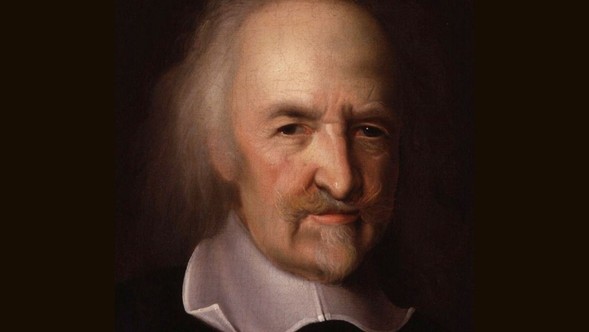

En la mayoría de estudios de filosofía política moderna, generalmente se toma como punto de partida a Thomas Hobbes y a su obra El Leviatán. Una sospecha fundamental que se experimenta con su estudio es la de no aceptar, por más razones que se otorguen, un poder discrecional tan grande como el que se le adjudica al soberano. Resulta razonable sospechar: ¿qué pasaría si, contrario al fin del contrato, el soberano utiliza este poder para destruirnos? Según Hobbes, no cometería ninguna injusticia al importunarnos y, además, sería una idea errónea trazar límites a su poder. La única especie de límite que parece indicar Hobbes para éste es la ley de la naturaleza; sin embargo, su veedor no es hombre alguno sino Dios (Cfr. Hobbes, 2007, p. 196), lo cual sigue sin parecernos una garantía suficiente.

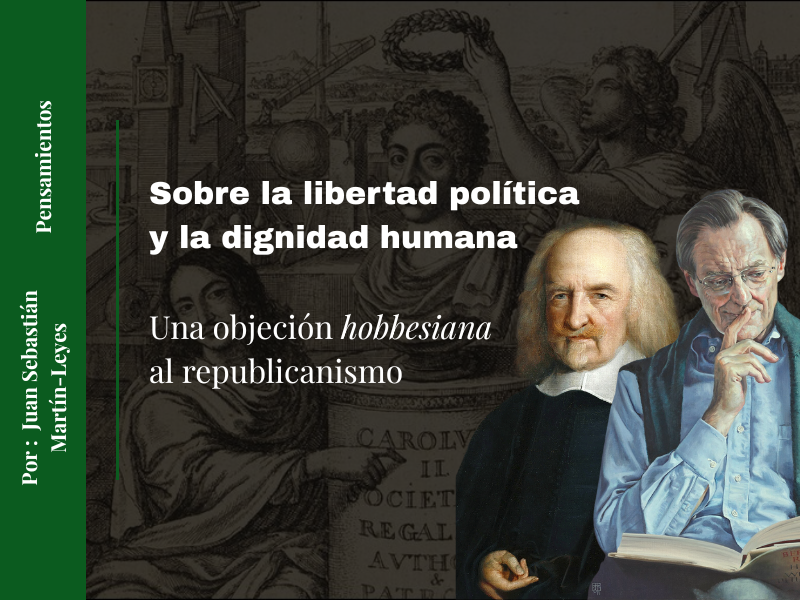

Si bien esta sospecha puede ser enlazada con una tradición del pensamiento político republicano, la cual sostiene que nuestra libertad se ve coartada cuando estamos en un estado de dependencia (que no es lo mismo que interferencia) a la voluntad de un tercero. Dicha tradición es una de las principales corrientes a las que Hobbes le hizo frente en su tiempo, y aún la podemos encontrar en autores posteriores como Locke, Montesquieu y Rousseau. Por lo tanto, el objetivo de este ensayo será el de oponer ambas tradiciones de pensamiento, caracterizando, primero, la conceptualización que cada uno hace de la libertad y, finalmente, haciendo una revisión crítica de ambas.

- Tres nociones de libertad

En su ensayo titulado La libertad de las Repúblicas: ¿Un tercer concepto de libertad?, Quentin Skinner define tres nociones básicas de libertad que se desarrollaron durante la Modernidad. Estas son: la libertad positiva, la libertad negativa y una alternativa paralela a esta última. La primera presupone una esencialidad del ser humano, a partir de la cual el ejercicio de la libertad es definido como la realización de dicha esencia, esto es, de cumplir con un particular modelo de acción[1] (Cfr. Skinner, 2005, p. 24). Así, alcanzar la forma de vida más satisfactoria nos libera de todas las posibles constricciones y obstáculos que puedan presentarse, a partir del logro deun ideal acerca de nosotros mismos (Cfr. Skinner, 2005, p. 25).

Respecto al concepto de libertad negativa, entendida como falta de interferencia, informa Skinner que “es muy difícil encontrar una afirmación explícita de tal teoría antes del Leviatán de Hobbes” (Skinner, 2005, p. 29). En la versión más contemporánea de MacCallum de ésta, la libertad es una relación tríadica entre agentes (aquellos que ejecutan las acciones), fines y constricciones, por lo cual, la libertad es entendida en términos de la ausencia de las constricciones que evitan que los agentes alcancen sus objetivos (Cfr. Skinner, 2005, p. 20). Finalmente, el concepto alternativo y antagónico a esta última acepción tiene sus raíces en la Antigüedad grecolatina y es recogida por los parlamentarios que sostuvieron la disputa con la monarquía inglesa en el siglo XVII. La idea básica de esta línea de pensamiento es que la libertad, como ya lo dijimos, queda restringida sólo con la consciencia de la dependencia que tenemos a un poder arbitrario que es capaz, si lo desea, de interferir con nuestras vidas. El fundamento de esta tesis es la distinción que se hace en el Digesto del Derecho romano entre los liberi homines y los esclavos: la diferencia fundamental es que los segundos están bajo la potestad (sub potestate) de un tercero y, por tanto, en una relación de dominio, mientras que los primeros no están sometidos a ninguna voluntad, sino que son capaces de actuar por sí mismos (sui iuris) (Cfr. Skinner, 2005, p. 31).

Recogidos en estas bases teóricas, estos ‘escritoresdemocráticos’, como los llama Hobbes, objetan que, si el soberano posee un derecho prerrogativo y discrecional tan grande que puede pasar por alto la aprobación del Parlamento, las libertades y propiedades de los ciudadanos no serían resultado del derecho constitucional, sino de la gracia del poder soberano, ya que éste sería capaz de apropiárselos en cualquier momento con impunidad. De lo anterior se deriva –para estos autores– que dichos derechos no son más que privilegios y licencias que otorga el soberano. “Pero admitir que vivimos en tal estado de dependencia es admitir que vivimos no como ciudadanos libres, sino como esclavos” (Skinner, 2005, p. 15). La consciencia de este estado coarta nuestra libertad, ya que ante un poder irresistible los hombres no pueden hacer ni decir ciertas cosas que desagraden al soberano; por el contrario, se verán auto-coaccionados a aceptar su juicio y a adularlo, así pues, lo que afirman es que la consecuencia de la servidumbre1 es inevitablemente el servilismo (Cfr. Skinner, 2005, p. 43).

El concepto de libertad del republicanismo es, entonces, un concepto negativo que no se basa en la falta de interferencia efectiva de un tercero sobre nuestros actos, sino en la falta de dependencia de nuestra voluntad de manera arbitraria hacia los designios de un tercero.

- La libertad en El Leviatán

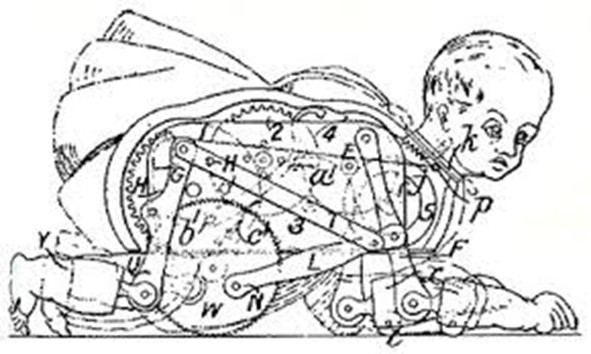

En los apuntes histórico-biográficos de Skinner en Hobbes y la libertad republicana (2010), encontramos una idea fundamental a la que tempranamente llegó Hobbes, la cual es transversal a todo su pensamiento. Curiosamente, no es una idea propia de la política o ética, sino de la física: “[c]omo resultado de ello, me percaté de que sólo hay una cosa real en el mundo, aunque indudablemente está distorsionada de diversas maneras. Esta realidad única […] no es otra que el movimiento” (Skinner, 2010, p. 30). Así, Hobbes distingue tres tipos fundamentales de movimiento, estos son, corpe, homo y civis, es decir, el movimiento de los cuerpos en general, el del hombre en su aparato físico y mental y el de los cuerpos artificiales que construyen los hombres, esto es, de los Estados (Cfr. Skinner, 2010, p. 30). A partir de esta división esta división, es posible aducir tres tipos de libertad expuestos en El Leviatán.

El primero de estos conceptos de libertad (corpe) lo hallamos en la amplia definición que nos da Hobbes en el capítulo XXI del Leviatán de ésta: “LIBERTAD o INDEPENDENCIA, significa (propiamente hablando) la falta de oposición (por oposición quiero decir impedimentos externos[1] al movimiento); y puede aplicarse a criaturas irracionales e inanimadas no menos que a las racionales […]” (Hobbes, 2007, p. 193). De acuerdo con lo anterior, esta noción de libertad está definida de forma negativa, en tanto alude a la falta de interferencia externa al movimiento. Las razones por las cuales Hobbes arribó a esta particular definición de libertad son de tipo estructural-conceptual y de tipo político-histórico. Sobre lo primero, la virtud de esta definición radica en que se logra hacer una clara distinción entre la falta de poder o capacidad y la falta libertad. La diferencia consiste en que sólo los impedimentos externos anulan nuestra libertad, mientras que los impedimentos internos anulan el poder (v.g. un hombre que no puede moverse debido a una enfermedad).

La segunda definición de libertad (homo) se desprende de la anterior “un HOMBRE LIBRE es quien en las cosas que por su fuerza o ingenio puede hacer no se ve estorbado en realizar su voluntad”(Hobbes, 2007, p. 194). Vista de manera negativa, esta definición hace concebible que las acciones que comete un agente bajo coacción sean acciones libres, esto quiere decir que mientras dicho agente no tenga constricciones externas que lo obliguen a actuar de determinada manera podrá actuar de otro modo si así lo quiere. De esta manera queda demostrado que cosas como el temor son totalmente compatibles con la libertad, pues en vez de ser un impedimento externo, es uno de los resortes de la acción. Se puede mencionar un argumento contenido en The Elements of Law Natural and Politic (2001) para ilustrar este concepto de libertad de manera positiva, si bien no de una forma tan idealista como lo expone Skinner: si entendemos la libertad del hombre como equivalente al derecho natural, entonces la libertad no es otra cosa que el ejercicio de nuestras capacidades físicas y mentales en aras de nuestra preservación, y, como sabemos, cualquier acción del hombre puede ser entendida, en el estado de naturaleza, como acorde con este fin.

Así mismo, la definición de libertad también posee propósitos políticos, principalmente el de responder y refutar a aquellos escritores democráticos,que sostienen que “estar libre de la posibilidad de interferencia arbitraria era condición necesaria para ser un hombre libre”, demostrando que “estar libre de interferencia, como una cuestión de hecho, constituye una condición suficiente” (Skinner, 2010, p. 130) para ser libre. En otras palabras, la dependencia a la voluntad de un tercero no anula la propia libertad.

Dicha demostración la encontramos en la particular definición que hace Hobbes de la libertad de los súbditos o de libertad civil (civis). Para Hobbes, no sólo somos cuerpos naturales, pues también hacemos parte de los cuerpos artificiales que construimos para asegurar nuestra preservación. La seguridad que buscamos y necesitamos para lograr este fin tiene un precio y ese precio es la renuncia de algunas de las libertades naturales que poseemos en el estado de naturaleza y también significa obedecer la voluntad del soberano como si fuera nuestra (cfr. Hobbes, 2007, cap. XXVI). Así, en el momento en el que se celebra el pacto social,transferimos nuestro derecho de gobernarnos a nosotros mismos, lo que nos deja incapacitados a oponer resistencia, pues al autorizar al soberano como actor de todos para conseguir la paz, resistirlo sería, además de irracional, auto-contradictorio (cfr. Hobbes, 2007, cap. XVIII).

Como es posible apreciar, Hobbes no es tan ingenuo como para creer que la obligación no nos impide la libertad; no obstante, la manera de oponerse a la tesis republicana es la de demostrar que aún en una relación de dependencia y dominio, nuestra libertad conserva un gran espectro de acción. En primer lugar, nos dice Hobbes, el súbdito está obligado a aquello que renuncia en el pacto, en oposición está libre respecto a aquello que no renuncia. En palabras del propio Hobbes: “tiene libertad en aquellas cosas cuyo derecho no puede transferirse por pacto” (2007, p. 199). Dentro de estos derechos intransferibles encontramos el derecho de defender su vida, aun en contra del soberano; el derecho de no confesar un delito cometido a él mismo y de no prestar el servicio militar (Cfr. Hobbes, 2007, cap. XXI). En segundo lugar, el otro tipo de libertad de la que dispone el súbdito es la que le otorga el silencio de la ley, que, como su nombre lo indica, es la gama de acciones que no están reguladas por el soberano y por la cual el súbdito puede realizar o no una acción conforme a su criterio (Cfr. Hobbes, 2007, cap. XXI).

Ante estos argumentos podemos preguntarnos si hay o no una especie de incompatibilidad, o bien falta de claridad por parte de Hobbes, entre la libertad natural y la libertad civil. Ya sabemos que la libertad en su sentido más propio es falta de impedimentos externos. En el Estado civil, dichos impedimentos consistirían en el conjunto de leyes civiles que regulan nuestro comportamiento. En otras palabras, en términos hobbesianos, son cadenas artificiales. Sin embargo, dichas cadenas no son propiamente hablando impedimentos externos, pues efectivamente no son obstáculos para el movimiento. Así podemos llegar a pensar que la única manera que tiene el soberano de restringir nuestra libertad es encerrándonos en prisión o dándonos muerte, lo cual nos lleva a la pregunta: ¿de qué manera el Estado asegura efectivamente nuestra obediencia (y también nuestra seguridad)?

Como bien lo muestra Skinner. Hobbes es consciente de esto. En el capítulo XXI de El Leviatán, refiriéndose a las leyes, dice Hobbes lo siguiente: “[a]unque esos vínculos son débiles por su propia naturaleza, pueden hacerse guardar debido al peligro, ya que no a la dificultad, de conculcarlos” (2007, p. 195). Es decir, dichos vínculos artificiales no poseen fuerza suficiente para considerarlos como impedimentos genuinos a nuestra libertad; sin embargo, nos persuaden de realizar las acciones que prohíben por el miedo al castigo que se sigue de su desobediencia ¿Quiere decir esto que la única razón por la que cumplimos nuestros pactos y debemos obediencia es el miedo? Hobbes no parece ser contrario a esta tesis, aunque está más interesado en demostrar que lo que mantiene nuestra obligación política no es solamente el miedo, sino fundamentalmente la seguridad que nos dispensa el soberano, que es, en últimas, la razón fundamental por la cual le fue transferido todo nuestro poder : “[e]l fin de la obediencia es la protección, y allí donde sea detentada por un hombre, en su propia espada o en la de otro, atrae sobre sí y por naturaleza la obediencia y el propósito de mantenerla” (Hobbes, 2007, p. 202).

- Reflexión final

Previamente, se ha ofrecido una caracterización más o menos precisa de ambas líneas del pensamiento político moderno y sus respectivas nociones de libertad. Ahora bien, se hace necesario reiterar nuevamente la tesis con miras a su validación: en términos más simples, Hobbes tiene razón al criticar a los autores que tratan de exponer los lineamientos de un Estado en el que todos seamos soberanos, sea por medio de la división de poderes, asambleas, democracia directa, o demás. En otras palabras, una soberanía fraccionada no cumple su propósito fundacional y rector. Hobbes tiene un punto a favor al argumentar que el ejercicio del poder soberano y la creación de una comunidad política implica, inequívocamente, la disminución de nuestra libertad; o, en otros términos, implica una relación de dominio entre el soberano y los súbditos, sin importar qué tipo de gobierno se adopte, sea este democrático, aristocrático o monárquico, entre otras opciones organizativas e institucionales.

Por otro lado, las observaciones de Hobbes sobre el Estado y la naturaleza humana no dejan de ser una piedra en el zapato en torno a la consideración sobre la dignidad que atribuimos a los seres humanos. Detrás de todo su armazón teórico sigue latente, incluso en El Leviatán, la conclusión final de The Elements of Law Natural and Politic (2001), y es que una vez establecemos autoridades soberanas por encima de nosotros, estamos “tan absolutamente sometidos a ellas como se hallan en el estado de naturaleza un niño a su padre o un esclavo a su amo” (Skinner, 2010, p. 59). No parece suficiente que haya algunas libertades, ya que nuestra idea de libertad política está directamente relacionada con un concepto de resistencia al poder. No obstante, Hobbes argumenta que es ridículo tratar de resistir su poder, tanto racional como jurídica y moralmente. En ese sentido, ¿qué podemos hacer con nuestras escasas fuerzas naturales contra quién posee la espada de Damocles sobre nuestras cabezas? Somos libres de obedecer o desobedecer, eso es cierto, pero ¿qué importa que seamos libres de elegir si desobedecer implica nuestra destrucción? Es en ese sentido que la postura republicana resulta potencialmente muy valiosa, aunque esté equivocada en su pregunta inicial, ya que no se debería buscar una forma de obediencia legítima, esto es, una forma de obediencia a la altura de la libertad del ser humano, sino una forma de desobediencia legítima, una que satisfaga aquel sentimiento de dignidad que nos impide abrazar completamente la postura hobbesiana. Para ello, quizá lo mejor sea ampliar el espectro de la política y del ejercicio del poder de una visión estado-céntrica y ver aquellos mecanismos más orgánicos y locales por los cuales el poder se ejerce. Esto consiste en el análisis de la ideología y los medios por los cuales esta se propaga.

[1] Por ejemplo, dice Skinner, si compartimos la tesis aristotélica de que la esencia del ser humano es que es político, como lo hace Arendt, diríamos que la política y la libertad coinciden, y que ésta última sólo se experimenta en la acción (Cfr. Skinner, 2005, p. 24).

[2] Entendida como una situación en la cual la propia libertad depende de la voluntad de otros.

[3] El subrayado es mío.

Bibliografía

Skinner, Q. (2005). La libertad de las repúblicas: ¿un tercer concepto de libertad? Revista de filosofía moral y política (33), pp. 19-49.

Skinner, Q. (2010). Hobbes y la libertad Republicana. Buenos Aires: Editorial Bernal.

Hobbes, T. (2001). The Elements of Law Natural and Politic. Blackmask Online. Recuperado de: http://www.public-library.uk/ebooks/31/91.pdf

Hobbes, T. (2007). El Leviatán. Buenos Aires: Editorial Losada