Diciembre se nos presenta como una tregua. Un mes que promete alivio después del cansancio acumulado, una pausa simbólica en medio de la precariedad cotidiana. Las calles se iluminan, los discursos se suavizan y todo parece orientado a la reconciliación. Pero esa calma no es espontánea ni inocente. Es el resultado de una coreografía social que se repite cada año con notable eficacia: la fe ordena las emociones, el consumo organiza los vínculos y la tradición actúa como coartada para no hacer demasiadas preguntas. Diciembre no llega solo; es un mes de festividades que se instalan como un nuevo clima moral.

Lo notable es que nadie parece imponerlo. No hay un mandato explícito que obligue a creer, a gastar o a celebrar. Y, sin embargo, todo el mundo participa con beneplácito y aquiescencia. La fuerza de diciembre está en su naturalización. Se celebra “porque siempre ha sido así”, porque es tradición, porque “toca”. Quedarse al margen no es una opción neutral: se interpreta como ingratitud, rareza o amargura. El mes se defiende a sí mismo a través de una positividad obligatoria –para tomar la expresión de Byung-Chul Han–, lo que convierte la crítica en mal gusto.

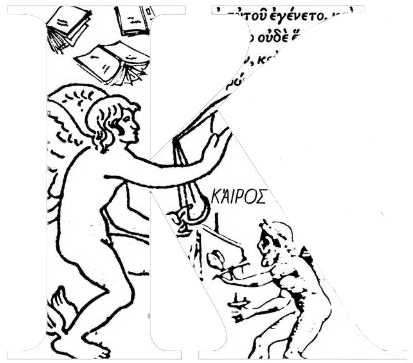

La religión cumple un papel central en esta operación, aunque ya no aparezca en su forma más rígida. No se predica el dogma; se administra la atmósfera social. La fe se vuelve liviana, emocional y estéticamente agradable. Encender velas, rezar oraciones aprendidas de memoria, cantar villancicos en novenas sin pensar demasiado ni escudriñar lo que dicen. Se trata de prácticas mecánicas, que no exigen convicción profunda, pero sí repetición e iteración cómplice. La creencia religiosa se diluye, pero el orden simbólico permanece intacto.

El inicio del mes suele marcarlo la celebración de las velitas, presentada como gesto comunitario, casi ingenuo. Pocos se detienen a pensar que su origen está ligado a la Inmaculada Concepción, una idea profundamente cargada de implicaciones morales sobre el cuerpo, la pureza y la culpa. Aunque el contenido doctrinal se haya difuminado, el símbolo continúa vigente. La luz inaugura un tiempo de corrección emocional: se espera mejor comportamiento, mayor paciencia, una disposición casi obligatoria al agradecimiento. No es solo una fiesta, sino que es una señal de inicio, de redención, de nuevo comienzo.

A partir de ahí, el mes avanza con la imposición de un ritmo afectivo preciso. Se multiplican los encuentros, las comidas compartidas, las prácticas religiosas y los encuentros familiares. Todo invita a la unión, pero esa unión no siempre es voluntaria. Diciembre exige presencia. Exige buen ánimo. Exige reconciliación, aunque sea momentánea. El conflicto, la tristeza o el cansancio parecen fuera de lugar. Se toleran solo si se expresan con discreción y con la promesa implícita de que pasarán “después de las fiestas”.

En este contexto, la religión funciona como una tecnología eficaz para administrar la culpa. Culpa por no tener suficiente, por no estar a la altura de la celebración, por no sentirse feliz cuando se supone que debería serlo. La fe ofrece un marco para procesar ese malestar sin convertirlo en pregunta social. Si hay escasez, se agradece lo poco. Si hay dolor, se ofrece. Si hay desigualdad, se resignifica como prueba, como sacrificio necesario. La injusticia se espiritualiza y, al hacerlo, se neutraliza.

El mercado entiende bien esta disposición emocional. Diciembre es su mes más rentable porque logra algo fundamental: traducir el afecto en mercancía. El regalo deja de ser un objeto para convertirse en prueba de amor. Gastar no es un acto económico; es un gesto moral. Quien no puede consumir queda en deuda, no solo financiera, sino afectiva. No regalar se interpreta como desinterés; no participar, como falta de compromiso emocional. El consumo no se impone por la fuerza, sino que se vuelve socialmente inevitable.

La contradicción es evidente, pero está completamente normalizada. Se exalta la humildad mientras se celebra el exceso. Se recuerda un nacimiento marcado por la pobreza rodeándolo de símbolos de abundancia. Comer de más, gastar de más, reunirse más de lo deseable: todo está permitido porque forma parte del ritual. El exceso se vive como excepción legítima, no como problema. Y cuando llega enero, la culpa se recicla en forma de propósitos, dietas y promesas de cambio individual.

La contradicción es evidente, pero está completamente normalizada. Se exalta la humildad mientras se celebra el exceso. Se recuerda un nacimiento marcado por la pobreza rodeándolo de símbolos de abundancia. Comer de más, gastar de más, reunirse más de lo deseable: todo está permitido porque forma parte del ritual. El exceso se vive como excepción legítima, no como problema. Y cuando llega enero, la culpa se recicla en forma de propósitos, dietas y promesas de cambio individual.

La familia ocupa un lugar privilegiado en esta escenografía. Se presenta como refugio natural, como espacio incuestionable de afecto, aunque muchas veces funcione como lugar de tensiones, silencios forzados o violencias normalizadas. En diciembre, la familia debe representarse como unida. No importa lo que ocurra el resto del año. Se aguanta, se calla, se pospone. La armonía se actúa, y esa actuación refuerza un ideal que excluye otras formas de vida y otros modos de vínculo.

Hacia el final del mes llega el ritual del cierre. Cambiar de año se presenta como posibilidad de reinicio, aunque nada estructural cambie. Se queman figuras de año viejo, se formulan deseos, se confía en agüeros populares. La superstición llena los vacíos que deja una fe cada vez más despojada de capacidad transformadora. El futuro se ritualiza porque el presente resulta difícil de sostener. No se transforma la realidad, más bien se intenta atraer buena suerte para hacerla más soportable.

Todo diciembre opera, en el fondo, como una economía del consuelo. Ofrece alivio simbólico sin tocar las causas del malestar. Invita a agradecer antes de preguntar, a celebrar antes de cuestionar, a consumir antes de pensar. La religión, vaciada de su potencia crítica, se vuelve funcional al orden social. El mercado, lejos de oponerse a ella, encuentra en este mes su liturgia más eficaz.

Cuestionar diciembre no implica rechazar el encuentro ni negar el valor del descanso. Tampoco significa oponerse a la celebración en sí misma, sino interrogar las condiciones bajo las cuales esa celebración se vuelve casi obligatoria. Significa preguntarse por qué el alivio emocional parece depender de una lógica que combina fe domesticada, consumo intensivo y una pedagogía del aguante. ¿Por qué la gratitud se impone como deber moral incluso cuando las condiciones materiales no cambian? ¿Por qué la crítica suele ser leída como falta de espíritu, cuando en realidad puede ser una forma de atenta lectura del contexto social?

Tal vez por eso diciembre resulta tan resistente a la crítica. Porque no solo organiza el calendario, sino las emociones. Porque convierte el malestar en algo pasajero, el conflicto en algo postergable y la desigualdad en algo espiritualizable. Bajo la promesa de cierre y renovación, enseña a agradecer antes de preguntar y a celebrar antes de incomodarse. Y mientras las luces se apagan y el año cambia de número, todo parece listo para empezar de nuevo, aunque nada esencial haya cambiado.

Quizás la pregunta más honesta no sea si diciembre nos hace felices, sino a qué costo aprendimos a celebrarlo.

Deja un comentario