La participación de Bad Bunny en el Super Bowl —uno de los escenarios más concentrados de poder simbólico de la industria cultural global— no puede leerse únicamente como un triunfo individual ni como un gesto de inclusión latina. Se trata, más bien, de un acontecimiento político-cultural que obliga a interrogar la relación entre espectáculo, memoria y colonialidad. El show de medio tiempo, lejos de optar por una estética neutra o universalizante, estuvo inmerso en el paisaje material y simbólico de Puerto Rico: referencias explícitas a la isla, escenas de la cultura local y una reivindicación amplia de la experiencia latinoamericana atravesaron una presentación que duró cerca de veinte minutos y articuló nueve canciones. Que un artista puertorriqueño ocupe ese espacio no neutraliza la estructura que lo produce; por el contrario, la vuelve visible.

Desde su apertura con Tití me preguntó, que transformó el Levi’s Stadium en un coro colectivo, hasta el cierre con CAFé CON RON y el canto final de Debí tirar más fotos, la presentación operó como un recorrido afectivo y político por distintas capas de la identidad puertorriqueña y latina. La secuencia de canciones —Yo perreo sola, EoO, Mónaco, Baile inolvidable, NuevaYOL, El apagón— no respondió únicamente a criterios de éxito comercial, sino a una lógica narrativa que alternó celebración, denuncia y memoria. La presencia de alusiones explícitas a Don Omar, Tego Calderón y Daddy Yankee, inscribieron el reggaetón en una genealogía musical que excede al individuo y se reconoce como tradición cultural colectiva y emancipatoria. El despliegue de banderas de toda América sobre el campo y la mención explícita de distintos países latinoamericanos construyeron, en el cierre, una imagen de unidad regional que desafía la fragmentación impuesta por fronteras nacionales y jerarquías coloniales, las cuales son más evidentes en la actual presidencia de Donald Trump.

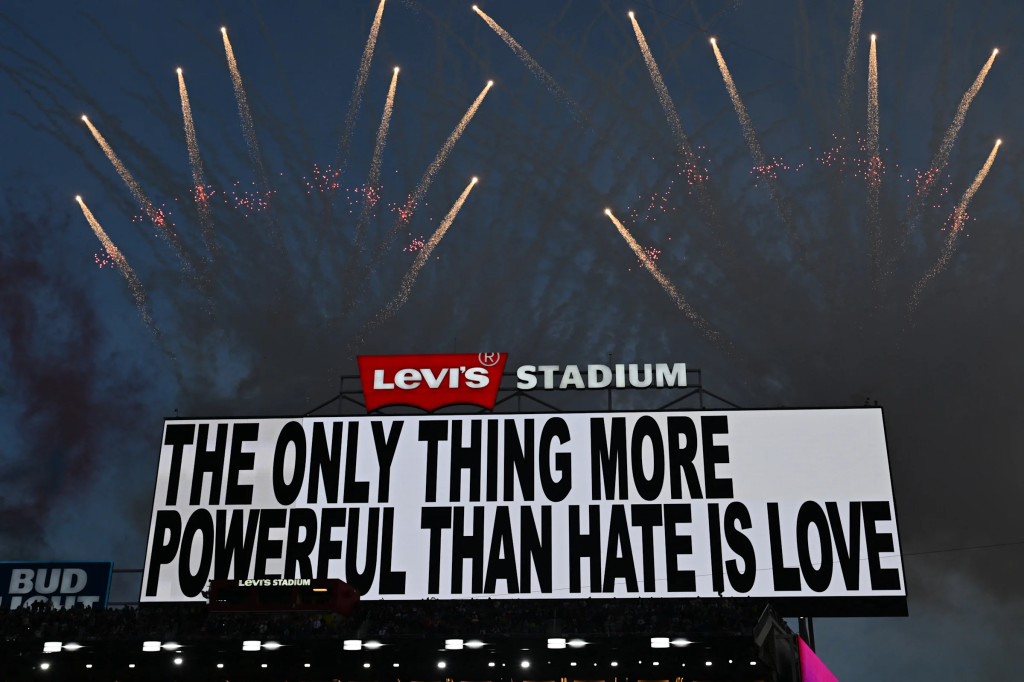

El gesto final —el mensaje proyectado en el estadio que afirmaba que “lo único más poderoso que el odio es el amor”, junto a un balón marcado con la palabra Together— condensó la ambivalencia del acontecimiento: una apelación ética formulada desde el interior mismo del espectáculo global. En ese sentido, el Super Bowl no funcionó aquí como simple vitrina de visibilidad, sino como un espacio de disputa simbólica donde la música popular, históricamente despreciada, introdujo una memoria incómoda. La pregunta no es si el espectáculo fue “político” en sentido estricto, sino qué memorias y qué cuerpos lograron hacerse presentes allí donde la lógica del entretenimiento suele diluir el conflicto. Esa tensión —entre celebración y denuncia, entre mercado y memoria— es precisamente el punto de partida desde el cual conviene leer la obra de Bad Bunny y, más ampliamente, el potencial político del reggaetón como forma de narración contemporánea.

El reggaetón ha sido históricamente despreciado por amplios sectores académicos, culturales y mediáticos, que lo reducen a música “vacía”, “repetitiva”, “sin contenido” o incapaz de expresar pensamiento político. Bajo esta mirada, el reggaetón sería apenas un producto de consumo masivo, carente de profundidad estética o valor crítico. Sin embargo, esta deslegitimación no es inocente: reproduce jerarquías raciales, de clase y coloniales que han operado históricamente para excluir las expresiones culturales afrocaribeñas del campo de lo que se reconoce como “arte”, “cultura” o “pensamiento”, y un conflicto entre intelectuales por el reconocimiento de lo que merece ser escuchado y lo que no.

La pregunta, entonces, no es qué puede expresar el reggaetón, sino por qué se insiste en negar que exprese algo. Tal negación no es meramente estética; es profundamente política. Supone que ciertas experiencias —las de cuerpos racializados, empobrecidos, colonizados— no producen conocimiento legítimo, o que solo pueden hacerlo cuando adoptan formas reconocibles para la sensibilidad letrada y eurocéntrica. Esta operación recuerda lo que Walter Benjamin advertía respecto a la modernidad: no toda forma de experiencia es reconocida como conocimiento, y no toda narración es admitida como portadora de verdad.

En El narrador (2020), Benjamin distingue entre la información —rápida, consumible, agotada en el instante— y la narración como transmisión de experiencia. A diferencia de la noticia, escribe, la narración “no se propone transmitir el puro en-sí del acontecimiento, sino que lo incorpora a la vida del narrador para comunicarlo como experiencia” (p. 7). De ahí que el narrador auténtico no informe: sino que oriente, aconseje, y conserve memoria. Su relato tiene utilidad “velada o abiertamente (…); algunas veces en forma de moraleja, en otras, en forma de indicación práctica, o bien como proverbio o regla de vida” (pp. 3-4). Esta distinción resulta clave para pensar el lugar del reggaetón cuando deja de ser leído como ruido o entretenimiento y comienza a ser comprendido como archivo vivo de experiencias colectivas.

Desde esta clave, el desprecio hacia el reggaetón puede leerse como una forma contemporánea de negación de la experiencia popular afrocaribeña. Se le exige a esta música cumplir criterios de legitimidad ajenos —blancos, letrados, eurocéntricos— mientras se ignora su capacidad para funcionar como narración colectiva, como transmisión de saber práctico y como memoria histórica encarnada. No es casual que este rechazo conviva con la aceptación tardía de otras músicas populares sólo cuando han sido despojadas de su filo político y transformadas en patrimonio inofensivo.

El reciente impacto de Debí tirar más fotos ha reforzado esta discusión. El álbum ha sido leído, con razón, como una denuncia explícita de la colonialidad, la gentrificación, el despojo territorial y la violencia estructural que atraviesa a Puerto Rico. Su recepción ha marcado un punto de inflexión: Bad Bunny aparece, para muchos, como un artista “que ahora sí se volvió político”. Sin embargo, esta lectura desconoce una trayectoria más larga. Bad Bunny no se politizó recientemente; siempre lo fue. La diferencia es que, en sus inicios, esa politización era sistemáticamente desestimada por el tipo de música que hacía.

El trap —género que lo catapultó a la fama— fue objeto de un desprecio aún más virulento que el reggaetón. Asociado a la marginalidad, al exceso y a la obscenidad, fue leído como síntoma de decadencia cultural, no como lenguaje político. Desde ese lugar subalterno, Bad Bunny ya articulaba una mirada crítica sobre la violencia, el racismo, el clasismo y la precarización de la vida. Lo que ha cambiado no es tanto el contenido de su discurso, sino la posición desde la cual habla: hoy lo hace desde un lugar de hipervisibilidad y poder simbólico que amplifica su voz.

Esa amplificación, sin embargo, no está exenta de tensiones. La crítica a la gentrificación convive con conciertos en ciudades profundamente gentrificadas, como Medellín; la denuncia del despojo territorial dialoga, de manera incómoda, con las lógicas del mercado global que sostienen su carrera. Estas contradicciones no anulan el gesto político, pero lo inscriben en una ambivalencia estructural. Como señala Avtar Brah, la experiencia no es un dato transparente ni una identidad cerrada: “la experiencia es siempre una interpretación y, al mismo tiempo, necesita ser interpretada” (Scott, 1992, como se citó en Negro, 2014, p. 225). Las identidades diaspóricas, añade, se construyen “a partir de múltiples fragmentos, como un collage” (Ibidem), atravesadas por disyunciones y tensiones internas que no se resuelven de manera armónica. En este sentido, la obra de Bad Bunny se despliega en un espacio diaspórico donde el cuerpo, el territorio y el mercado se negocian constantemente.

Es desde esta complejidad que conviene leer canciones como Afilando los cuchillos (2019), surgida en el contexto de las protestas masivas contra el gobernador Ricardo Rosselló tras la filtración de los chats de Telegram. Aquí Bad Bunny asume de forma explícita la función de narrador colectivo. La canción no informa, sino que narra. No describe los hechos con distancia periodística, sino que los transforma en relato compartido, en consigna repetible, en memoria oral. Benjamin subraya que la narración se sostiene en la experiencia común y que su autoridad está profundamente ligada a la muerte, pues “la muerte es la sanción de todo lo que el narrador puede referir y es ella quien le presta autoridad” (p. 8).

Cuando Afilando los cuchillos nombra “la muerte de los puertorriqueños” abandonados tras el huracán María, no apela a la emoción pasajera, sino a una memoria que reclama justicia. La muerte, invisibilizada por el discurso oficial y reducida a estadísticas, reaparece aquí como fuente de legitimidad política. La indignación se convierte en consejo práctico y llamado a la acción. Imperativos como “Ricky, renuncia” funcionan exactamente como aquello que Benjamin identifica como el don del narrador: una sabiduría entretejida en la vida vivida.

Además de su valor narrativo, Afilando los cuchillos ejerce una función política inmediata y estratégica: no solo articula furia, sino que la canaliza hacia un horizonte de agencia colectiva. La participación de Bad Bunny no es ornamental ni anecdótica, sino que responde a un momento histórico concreto en el que la música se transformó en herramienta de movilización real. La canción fue escrita, grabada y publicada en cuestión de horas en plena explosión de protestas por el escándalo político que derivó de los mensajes filtrados del gobernador Rosselló —un acto de corrección instantánea a la narrativa oficial— y se convirtió en un himno de resistencia que acompañó a las manifestaciones que exigían renuncia y responsabilidad pública. Tanto en su letra —que denuncia corrupción, manipulación mediática y desigualdades estructurales— como en su praxis —Bad Bunny detuvo una gira internacional para regresar a Puerto Rico y estar físicamente con las protestas— la canción expresa una intención crítica que va más allá de la indignación personal y que busca articular un lenguaje común de descontento y convertirlo en presión política tangible. Este uso de la música como instrumento de disputa contribuyó a que el tema se integrara a la vida misma del movimiento como componente catalizador de acción colectiva y visibilización de las voces que reclamaban transformación social.

Algo similar ocurre en Compositor del Año (2020), donde Bad Bunny articula experiencias personales con acontecimientos globales: racismo estructural, brutalidad policial, pandemia, violencia de género. Aquí se cumple casi literalmente la definición benjaminiana según la cual “el narrador toma lo que narra de la experiencia; la suya propia o la transmitida”. La mención de Black Lives Matter o de muertes emblemáticas opera como inscripción de esas pérdidas en un relato que busca conservarlas y volverlas útiles para quien escucha.

La intención de Bad Bunny no es presentarse como portavoz moral ni como conciencia iluminada, sino desplazar el foco de reconocimiento desde el éxito individual hacia las urgencias colectivas. El título mismo opera de forma irónica: mientras la industria celebra su consagración como “compositor”, él utiliza ese lugar de legitimidad para cuestionar qué merece realmente atención pública. La canción insiste, una y otra vez, en que hay “cosas más importantes” que premiar a un artista o criticarlo desde una posición cómoda: votar, defender derechos de inmigrantes, denunciar el racismo, la violencia policial y la violencia de género. En ese gesto, Bad Bunny sabotea el ritual de consagración que lo beneficia y convierte su reconocimiento en plataforma de denuncia. La enumeración de injusticias no busca exhaustividad, sino producir una saturación ética: mostrar que el mundo arde mientras el espectáculo funciona. Incluso cuando reconoce los límites de su poder —“si yo pudiera cambiar el mundo, te juro que lo haría”— no se retira al cinismo, sino que afirma una responsabilidad mínima pero concreta: no callar, no distraer, no permitir que el éxito artístico sustituya la urgencia política. La canción no promete redención, pero sí exige atención, y en esa exigencia reside su potencia crítica.

Esta capacidad del reggaetón para funcionar como narración política se vuelve aún más inteligible a la luz del trabajo de Raquel Z. Rivera sobre las músicas afrocaribeñas. Rivera sostiene que prácticas como la bomba, los palos o la rara/gagá operan como mitologías de la liberación: narrativas sonoras y performativas que no solo recuerdan el pasado, sino que movilizan justicia social, cimarronaje urbano, memoria espiritual africana y una crítica frontal al colonialismo y al racismo estructural. Estas músicas, insiste, no son folclor inocuo ni mero entretenimiento, sino espacios donde cuerpo, sonido y memoria se articulan como resistencia política activa.

Desde esta perspectiva, canciones como El Apagón pueden leerse como continuidades contemporáneas —aunque tensadas por la industria cultural— de ese mismo impulso afrodiaspórico. Cuando Bad Bunny canta “yo no me quiero ir de aquí”, el cuerpo se convierte en territorio político. La permanencia frente al éxodo forzado adquiere el sentido de un cimarronaje urbano inverso: no huir, sino quedarse para resistir. La frase “que se vayan ellos” condensa una crítica directa al colonialismo estadounidense y a las élites locales, y transforma el reggaetón en diagnóstico político cantado, en experiencia colectiva hecha sonido.

En esta canción la crítica no se formula únicamente a través de consignas explícitas, sino mediante una reapropiación afectiva del territorio que subvierte las lógicas del mercado y del turismo colonial. La enumeración de playas, pueblos, gestos cotidianos y referencias culturales (“un besito pa’ abuela en el balcón”, “esta es mi playa, este es mi sol”) construye una cartografía íntima que se opone a la isla como mercancía global. Frente a la gentrificación, la privatización del espacio y la expulsión silenciosa de las comunidades locales, la canción insiste en un “nosotros” situado, corporal y afectivo. Incluso el tono festivo y aparentemente vulgar —que suele ser usado para deslegitimar al reggaetón como forma artística— funciona aquí como estrategia política: el goce, el deseo y el lenguaje popular se convierten en formas de pertenencia que no pueden ser fácilmente traducidas ni apropiadas por el discurso hegemónico. El apagón aparece como síntoma de una colonia administrada para otros, donde la precariedad es estructural y reiterada. Al repetir “yo no me quiero ir de aquí”, Bad Bunny no solo enuncia una voluntad individual, sino que formula una ética de permanencia: quedarse como acto político, amar el lugar como forma de resistencia, y cantar esa decisión desde un género históricamente despreciado para recordar que también ahí —en el reggaetón— se narra, se piensa y se lucha Puerto Rico.

En Una velita, esta lógica se intensifica. Frente al abandono estatal posterior al huracán María, la consigna “al pueblo el pueblo le toca salvar” desplaza la soberanía desde las instituciones hacia la comunidad organizada. La música no solo recuerda a los muertos: los mantiene presentes como fuerza moral y política. Cantar es una forma de no dejar morir la memoria, de impedir que el desastre se naturalice o se diluya en el olvido administrativo.

Bad Bunny desplaza el lenguaje de la denuncia frontal hacia una ética del cuidado, donde la supervivencia colectiva se articula desde gestos mínimos y cotidianos. La insistencia en la lluvia que vuelve, en la tormenta que “otra ve’ va a pasar”, no remite solo al huracán como evento natural, sino a la repetición estructural del desastre: la certeza de que el abandono se repite porque las condiciones que lo producen permanecen intactas. Frente a ese ciclo, la canción no promete salvación externa. La pregunta “¿quién nos va a salvar?” queda suspendida para ser respondida por la propia comunidad, en escenas de ayuda concreta —la viejita que vive sola, el abrazo compartido, la vela encendida cuando se va la luz— que restituyen humanidad allí donde el Estado falló. La vela no es símbolo de resignación, sino de resistencia frágil pero persistente: ilumina poco, pero alcanza para reconocerse, para no dormir solos, para esperar juntos “a que salga el sol”. En ese registro íntimo, la canción politiza el afecto y convierte el cuidado mutuo en una forma de acción colectiva, donde recordar a los muertos y proteger a los vivos se vuelve una misma tarea.

Esta densidad histórica se prolonga en La Mudanza, donde la genealogía familiar se eleva a mito colectivo. La referencia a los abuelos, al trabajo y a la tierra inscribe la identidad individual en una cadena de luchas por la descolonización. La alusión a Eugenio María de Hostos y a la bandera azul claro proyecta la música hacia un horizonte político más amplio, donde la independencia aparece no como consigna inmediata, sino como memoria viva y promesa futura.

Esta canción no solo reconstruye una historia familiar: reclama una forma de pertenencia que ha sido sistemáticamente erosionada por el colonialismo y el despojo económico. El relato del trabajo temprano, de las mudanzas, del esfuerzo silencioso de padres y abuelos, no funciona como épica individual de superación, sino como afirmación de arraigo. Decir “de aquí nadie me saca” es una respuesta directa a las dinámicas de expulsión que atraviesan Puerto Rico: gentrificación, migración forzada, precarización. La mudanza —tradicionalmente asociada al desplazamiento— se invierte aquí en símbolo de permanencia: moverse para quedarse, trabajar para sostener la tierra y la memoria. Cuando Bad Bunny se inscribe explícitamente en la genealogía de Hostos, después de haber sido cuestionado por sus raíces, y reivindica la bandera azul claro, no se sitúa como heredero pasivo, sino como eslabón activo de una historia inconclusa. La canción transforma la biografía en archivo político y convierte el “yo” en un “nosotros” que se niega a desaparecer, incluso desde el centro mismo de la industria cultural global.

Por otro lado, el videoclip de NuevaYOL amplifica esta narración en el plano visual. La alternancia entre Nueva York y la isla representa la conciencia diaspórica fragmentada: colonia y exilio, pertenencia y desarraigo. La mezcla de bomba, plena y gestos del trabajo esclavizado convierte el cuerpo en archivo histórico. En este punto resulta especialmente iluminadora la formulación de Rivera, quien afirma que “[s]i tomamos en cuenta su dedicación a promover la justicia social y a la vez las tradiciones musicales, políticas y espirituales africaribeñas, resulta fácil entender por qué estos músicos ven y explican la música y la liberación como intrínsecamente relacionadas. Su trabajo musical está profundamente comprometido con la construcción de mitologías de la liberación.” (Rivera, 2018, p. 223). Es en estas demostraciones musicales en las que la memoria histórica, la experiencia corporal y la lucha contra el colonialismo se convierten en fuerza política viva.

Bad Bunny desplaza la narración política del plano estrictamente musical al lenguaje visual del videoclip, mientras lo convierte en un ensayo audiovisual sobre migración, colonialidad y dignidad. Estrenado deliberadamente el 4 de julio —fecha fundacional del mito liberal estadounidense—, el video subvierte la celebración de la independencia para exponer su reverso: un país cuya prosperidad material descansa en cuerpos migrantes sistemáticamente invisibilizados y precarizados. El Bronx, espacio históricamente latino y racializado, no aparece como telón de fondo exótico, sino como territorio vivido: fiestas familiares, trabajos cotidianos, pequeños comercios, escenas de subsistencia que construyen una contraimagen de la nación. No hay aquí épica del “sueño americano”, sino una insistencia silenciosa en que la vida migrante es trabajo, afecto y permanencia, aun bajo condiciones de exclusión estructural.

El uso del simbolismo es clave. La quinceañera —rito de paso profundamente latino— interrumpida por el incendio del vestido condensa visualmente la violencia de un orden político que tolera la cultura solo mientras no desborde ni reclame derechos. La quema no es espectáculo: es advertencia. Del mismo modo, la irrupción de la voz de Donald Trump en la radio, mientras pide disculpas y “recibice” el valor de los inmigrantes, no busca redención ni ironía fácil. El gesto verdaderamente político ocurre cuando los hombres apagan la radio sin decir palabra. Ese silencio funciona como forma de desobediencia: ya no hay nada que dialogar con un poder que ha agotado su credibilidad. La narración no necesita respuesta verbal; el cuerpo colectivo que escucha y decide basta.

El clímax del videoclip —Bad Bunny en la corona de la Estatua de la Libertad, con la bandera puertorriqueña colgada— condensa la dimensión histórica del gesto. No se trata solo de una imagen potente, sino de una reactivación de la memoria política: la estatua, símbolo liberal por excelencia, aparece como espacio carcelario, cercado por barrotes, mientras evoca las políticas contemporáneas de deportación y encierro. Al mismo tiempo, la bandera remite explícitamente a la ocupación de 1977 por independentistas puertorriqueños, lo que inscribe el videoclip en una genealogía de protesta anticolonial. NuevaYOL no pide inclusión: expone la contradicción de una nación que se proclama libre mientras criminaliza a quienes la sostienen. El cierre —“Juntos somos más fuertes”— no opera como consigna vacía, sino como síntesis política: frente a la fragmentación, la comunidad; frente al miedo, la memoria compartida; frente al silencio impuesto, una narración visual que insiste en existir.

Visto desde este marco, el Super Bowl no es simplemente un escenario conquistado, sino un campo de disputa. La pregunta no es si Bad Bunny logra insertarse en la industria cultural global, sino qué ocurre cuando una narración nacida en los márgenes coloniales irrumpe en uno de los dispositivos más potentes de producción de consenso simbólico del capitalismo contemporáneo. No se trata, entonces, de celebrar la visibilidad como fin en sí mismo, sino de interrogar qué memorias, qué cuerpos y qué experiencias logran permanecer audibles en un espacio estructuralmente orientado a la neutralización del conflicto.

Despreciar el reggaetón como “no música” o “no pensamiento” no es solo un error estético: es una forma de violencia epistémica. Implica negar que los cuerpos racializados, empobrecidos y colonizados produzcan conocimiento, teoría y memoria desde sus propias prácticas culturales. Supone, además, insistir en que la política solo puede expresarse en lenguajes reconocibles para la tradición letrada, institucional o académica, mientras se deslegitiman aquellas narraciones que emergen desde la oralidad, el ritmo, el cuerpo y la experiencia vivida.

Así, más que un gesto de integración, la presencia de Bad Bunny en el Súper Bowl puede leerse como una paradoja crítica de una música nacida en los márgenes coloniales que irrumpe en el corazón del poder simbólico para recordar que no toda visibilidad equivale a justicia, pero que sin narración no hay memoria, y sin memoria no hay posibilidad de liberación.

En este sentido, el reggaetón no compite con las formas clásicas del pensamiento político: las desborda. Funciona como archivo vivo de la colonialidad contemporánea, como pedagogía popular y como espacio de elaboración colectiva del daño histórico. En un mundo saturado de información instantánea y consumo acelerado, su potencia radica en hacer audible aquello que el poder necesita mantener como ruido, exceso o simple entretenimiento.

Referencias:

–

Estudiante de Derecho y Ciencia Política & Gobierno, con una aproximación crítica al derecho y a las instituciones políticas, inscrita en una tradición marxista de análisis del poder y la justicia social.